|

|

十月の小樽 (一) |

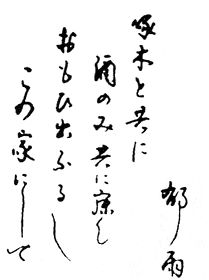

演習のひまにわざわざ 汽車に乗りて 訪ひ来し友とのめる酒かな (石川啄木「一握の砂」) 啄木が小樽に着いて五日目に、(姉の家に妹の光子を残して)一家は花園町の南部煎餅屋の二階に移った。部屋は六畳と四畳半の二間で、襖一つを隔てた向こうには易者が住んでいた。 階下には南部煎餅を焼く匂いがし、襖の向こうから隣人の咳払いが聞こえるこの住まいに、郁雨が訪ねてきたのは、引っ越して十日目の、十月十二日のことであった。 旭川第七師団に入営中だった郁雨は、機動演習で江別まで行った折り、休日を利用して小樽まで足を延ばしたのである。 (山下多恵子「啄木と郁雨」) 夜、社にあり、妻迎へに来て帰れば、思ひがけざりき、宮崎君来てあり、再逢の喜び言葉に尽く、ビールを飲みて共に眠る。我が兄弟よ、と予は呼びぬ。誠に幸福なる一夜なりき。 (石川啄木・明治四十年丁未歳日誌/十月十二日) その日の啄木の日記は、「夜、社にあり、妻迎へに来て帰れば、思いがけざりき、宮崎君来てあり」と書き出される。 初号発刊(十五日)が迫り、慌ただしい雰囲気の小樽日報社に節子が迎えに来て、啄木は急いで帰宅した。節子は「お客さんですよ」としか告げなかったのである。客が郁雨だと知ったときの、啄木の驚きと喜びは大変なものであった。 親友が来たことをぎりぎりまで告げずにいて、突然会わせたなら、啄木はどんなにびっくりするかしら……そのような節子の稚気がさせた、ささやかな悪戯であった。 (山下多恵子「啄木と郁雨」) 山下さんの描く啄木には、たしかに啄木の血が通っている。スピリットが立ち上がっている。もう、なにも、私ごときが書き加えるものなどありません。なにがちがうのか。思うに、啄木をとりまく人々への正確な理解と愛情。 三ヶ月ぶりに会った郁雨は、連日の演習で真っ黒に日焼けして、たくましい兵隊の顔をしていた。 二人はビールを飲んで再会を祝し、豚汁を啜りながら、近況を報告し合った。函館大火のこと。旭川の演習場のこと。新しい新聞社のこと……語れども語れども語り尽くせぬ夜だった。 (同書より) 郁雨はこの日初めて啄木の母カツに会った。彼女は白髪で、「痛々しいほどに」腰が曲がって、如何にも老人の姿であったが、色白で端正な顔立ちの人だった。昔はさぞ美人だったんだろうな、と郁雨は思った。しかし時折見せる、どこか苛立ったような表情が、意地が強そうに見えて、あまり好感を持てなかった。 このとき郁雨は、半年後の自分の立場を予想だにしなかったであろう。上京する啄木の代わりに、残された妻や子だけではなく、この母の面倒をも自分が見ることになろうとは。 (同書より) 凄いわ。わずか数行の啄木の日記から、これだけの情景を紡ぎ出すのだから。 この歌について郁雨は「面白い後日譚がある」として、次のようなエピソードを紹介している。友人の岡田健蔵が「函館」という雑誌を出したときのことである。ビール会社に広告を頼むことになり、啄木にビールの歌はないか、と探したが見あたらない。郁雨は自分が小樽へ訪ねていったとき、たしかビールを飲んだはずだがと、啄木の日記を読み返してみると、やはりそのように書いていたので、その記述を添えて、この歌を広告に載せた、というのである。日記のその部分は「再逢の喜び言葉に尽く、ビールを飲みて共に眠る」。 (同書より) |

郁雨の歌は、みんな切ない。身に滲みる。来年、旭川駅に啄木像が建つというニュース、郁雨が生きていたら、喜ぶだろうなぁ。 |