|

|

四月の小樽 |

明治後期の小樽は、樺太との航路をもち商業都市としてにぎわいは北海道一であった。海運業も活発で、道央の炭鉱地帯から運びこまれる石炭が集まり、本州に船積みされていく。明治時代、国をあげての近代化のシンボルだった重工業を、鉱物資源の産出地として支えていたのである。 この小樽に行ったことが、以後の房次の生涯を決定づけることになる。この地で生涯の伴侶となるミサヲと出会うのだが、二人が出会ったとき、ミサヲは院長夫人だったのである。 (川嶋康男「いのちのしずく」) 「コタンの赤ひげ」として有名な高橋房次。その医者としてのスタートが小樽だったとは、ちょっと意外でした。通常、高橋房次といえば、「大正から昭和にかけて、北海道・白老の地でアイヌも和人も差別せず貧しい人からは治療代もとらなかった。やさしく、頑固な生き方がいま、よみがえる」(帯)ですからね。掛川源一郎の、あの有名な写真「往診に出かける高橋房次医師」とも相まって、百%白老の人なのかと思っていました。 医院に住みこみで研修医生活を送る房次は、日中は診察室で患者を診ていたが、院長は医師会の仕事や視察などで医院を留守にする機会が多かった。家庭を顧みない夫に苦しんでいたミサヲと房次が惹かれあい、やがてミサヲは、院長と離婚することを決意して実家へ帰る。そのとき、ミサヲは房次の子を身ごもっていたのである。 (同書より) ミサヲの妊娠を知った房次は、自分も医院を辞める決心をし、ミサヲの実家に結婚を申し込みます。わが子の苦しみを知っていた両親は、院長との離婚も認め、房次との結婚も応援してくれたという。職を失う房次のために、知り合いのつてをたどって青森県の田名部にある町立病院の職を紹介までしてくれた。この時、房次二十六歳、ミサヲ三十六歳。十歳も年の離れた夫婦の新たな旅立ち。小樽。明治後期の小樽。雑多な人間たちがここに来て、そして、吸い込んだ息を大きく吐き出すように房次とミサヲの人生もここから始まった。 |

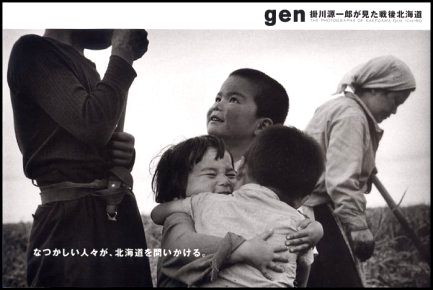

| この原稿を書くにあたって、今一度「gen 掛川源一郎が見た戦後北海道」を見直したのですけれど。「gen」、やっぱり、いいですね。(ブレッソンなんか問題じゃねえ!) こういう一冊を世に残して死ねたら…本望だろうなあ。 白老・1959 往診に出かける高橋房次医師 コタンの聖医と謳われた高橋房次医師が、田舎医師然とした姿で、町はずれの旧コタンの道を往診に出かける。黒い風呂敷包みをかかえ、黒いソフト帽に着古した黒いコートがトレードマーク。高橋医師は、一九二二(大正十一)年、当時の道立土人病院の初代院長として白老村に赴任。貧困に苦しむ人たちからは治療費を取らずに診療に当たり、吹雪の日も夜半も往診をいとわなかった。病院が廃止された後も建物を引き継ぎコタンにとどまった。北海道文化賞を受賞した翌一九六〇年に七十八歳で他界。町葬では、炎天の下、千人もの人々が沿道を埋めた。私の取材したカメラ・ルポは、「コタンの老医師」の名で、カメラ誌や個展で発表した。 (「gen 掛川源一郎が見た戦後北海道」より) |