|

|

十一月の余市 |

「三人寄ればフェリーで小樽へ」 浅見がいみじくも「ダサい」と謙遜したように、まことに素朴なキャッチフレーズが、しかし、小樽の当事者たちにとっては、天来の妙案として映った。それというのも、もはやきれいごとのカッコいいことなど言っていられない――という切なる想いがあったからにちがいない。 「というわけで、浅見さんにぜひ小樽への旅を実体験していただきたいのですよ」 H社のプロデューサーは満面に笑みを湛えっばなしで、言った。 「えっ、小樽へ、ですか?」 「そうです、小樽へです。先方さんがぜひ、この素晴らしいキャッチフレーズの作者に来てもらって、小樽の紹介記事を書いて欲しいのだそうです」 (中略) 「だけど、僕は飛行機が苦手なもんで」 「何を言っているのです、フェリーがあるじゃないですか。それも合わせて体験してもらいたいのですよ」 「えっ? フェリーで、ですか? そんなにのんびりはできませんよ」 「お忙しいのは分かりますが、原稿は船の中でも書けます。船中泊を含めて往復四泊五日――、もちろんアゴアシつきで、原稿料は通常の三倍。なにしろ広告コピーに準じる扱いですからね、予算は潤沢なのです」 (内田康夫「小樽殺人事件」) 須藤廣美に「お願いします」と言われ、受付前に出てゆくと、長身の青年がハーフコートの襟を立てて仔んでいた。細面で、まっすぐこっちを見た目が涼やかで、一瞬、ドキリとするような好ましい第一印象だった。 「あの、お一人なんですか?」 廣美にそう聞いて知っているのに、改めて確かめた。半分は照れ臭さを隠すためである。 「ええ、一人なんですよ」 青年は当惑げに微笑を浮かべ、「申し訳ありません、一人で独占するのは勿体ないですね」と言った。 「いえ、そんなことはありません。お一人のお客さんもたまにありますから」 そつなく言って、「三井所といいます」と自己紹介をした。もっとも、胸のネームプレートに「三井所園子」と書いてある。 「よろしく、浅見といいます」 (内田康夫「化生の海」) はい。お約束、「旅と歴史編集部 浅見光彦」、登場。 三井所(みいしょ)園子さんは余市ニッカ工場の案内嬢。須藤廣美さんは三井所さんの一年先輩。余市工場きっての才媛と誉れ高いが、いまだ独身。特定の交際相手もいないらしいです。須藤さんの美貌ばかり言ってますが、三井所さんだって決して負けてはいませんよ。だって、一世を風靡した**の****の血を引く娘なんだもん。 …と、思わず種明かしをしてしまうところだった。ほんとに、ミステリー作品の紹介は、こういうところが厄介ね。なんとなく、そんな二人をイメージさせる写真があります。これです。 |

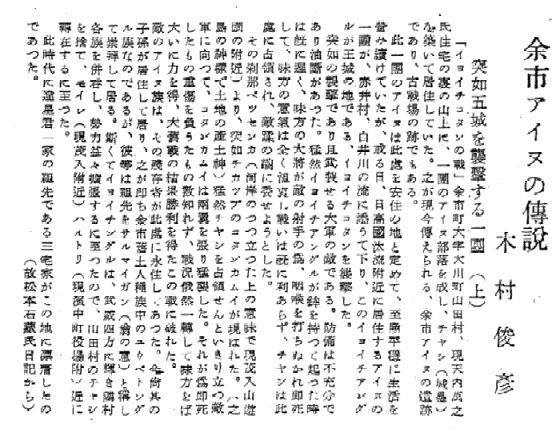

| 困った時の「月刊よいち」。余市町立図書館が全号復刻してくれたおかげで、愉しんで読書するばかりではなく、こういう時にも便利に使えます。ありがたいです。しかし、この号はすごいね。表紙なのに、「よいち」の題字、忘れている! 一発目から素人技の大爆発だ。 この号、目玉はもちろん太ゴチックで書かれた「余市アイヌ座談会」。これは、いつか、三月か四月になったら取りあげてみたいと思いますが、もうひとつ、なかなか興味深い記事があるのです。それが、木村俊彦氏の「余市アイヌの伝説」。下に出した半ページ分で全文です。 |

| まあ、なんてことはない文章だったのですが。でも、最後の一行で目を剥きます。「此時代に違星君一家の祖先である三宅家がこの地に漂着したのであつた」。えーっ、こんなところで「違星君」の名を出されると困る… 余市で林檎買って小樽に戻ろうとしていたのに、なまじこの文章、タイトルに「突如五城を襲撃する一團(上)」とうたっているだけに、こうなっちゃうと(下)を探さずにはいられなくなります。で、探したのでした。 で、やはりというか何というか、終刊号までずーっと探したけれど、(下)、見つからない。トホホ。小樽に帰るのは遅れるし、疲れたし…、なんとも人騒がせな「月刊よいち」ではありました。ほんとに、気楽に「違星君」の名を出すなよ。同郷だからって、なれなれしいぞ。(「三井所さん」とは全然関係ない方向に来てしまいましたが、どうせ、ミステリーの種明かしができるわけではなし、このしっちゃかめっちゃかのまま文章を終わります。駄文におつきあい、ありがとうございました…) |