|

|

二月の小樽 (二) |

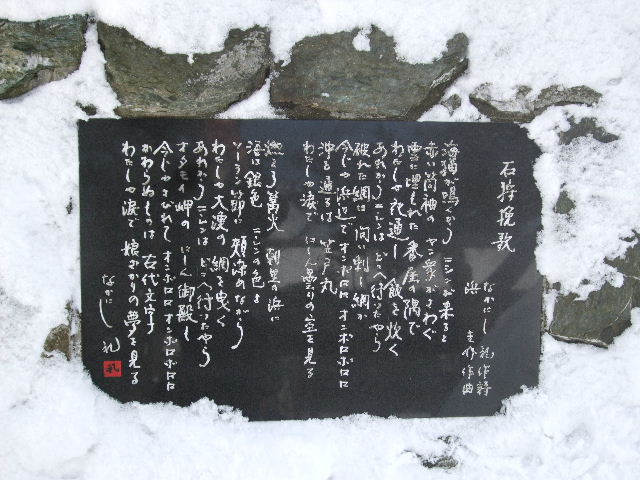

「なんてバカなことを言いだすんでしょう。ニシンの網を買おうなんて、政之、お前気は確かかい?」 母は甲高い声で早口に言った。 「この家はいずれは俺のものだろうさ、俺のものを俺がどうしようと勝手じゃないか」 兄はコンと舌を鳴らして煙草の煙で輪をつくる。一つ、二つ。三つ目はくずれた。 「この家はおばぱのものだよ。父さんと母さんが満洲へ渡る時に、おばばにあげた家なんだから」 「おばばだっていつまでも生きてるわけじゃないんだから、結局は俺の家だろうさ」 「でもね、小樽は私たちみんなの故郷だよ。この家があったことで、どんなに助かったことか、お前にだって分かりそうなもんじゃないか。お前のわが儘で私たちの住む場所を失くすことが万が一でもあってごらん、父さんに申し訳が立たないよ」 「万が一なんてないって。大丈夫、まかせておきなよ。ちゃんとした筋からの話なんだから」 (なかにし礼「兄弟」) 母と兄の、ほとんど喧嘩に近い大声のやりとり。私(なかにし礼)と姉は部屋の隅に身をよせて聞いている。 満州牡丹江からの脱出。ハルピンで父を失い、這々の体で佐世保に着いた母子三人。さらに小樽の祖母の家に戻るには、終戦からふた月ほども時間がかかった十月の末だった。そんなところへ、たぶん戦死したであろうとあきらめていた長男・政之から手紙が届く。無事復員したという。 その兄が十一月末の豊川町の雪の坂道を女連れでのらりくらりと上がってくる。学徒出陣、特攻隊の戦闘機乗りだった兄は、ダンスホールやビリヤードで毎日を遊び暮らすヒロポン打ちに変貌していた。鰊の網の話も、その遊び仲間、増毛の網元の倅から出た話だった。 「俺には勘があるんだよなあ」 「でも、とにかく止めてちょうだい。ニシンの網を買うなんていう博打みたいな真似は」 「博打じゃあないよ。三十万あれぱ網は三日は買える。三日あれば一日は必ず入るよ。入れば三十万が百万になるんだ。三日入ったら三百万だぜ」 「そんなもの分るもんか、一番先頭を泳いでいるニシンの気分次第じゃないか」 「今年は絶対にニシンが来るっていう情報があるんだから安心しなよ」 「ニシンなんか年々漁れなくなっているじゃないの。止めてよ。お願いだから」 「増毛(ましけ)はまだ漁れるよ。網元が保証してくれてるんだから、大丈夫だって」 (同書より) まさに蛇蝎のごとく五十年の長きにわたって、母や弟(なかにし礼)の人生の中に傷痕深く食い込んでくる兄のデビューこそが、この増毛の鰊場での博打ではあった。 この小説「兄弟」を読んだあとでは、北原ミレイの「石狩挽歌」の聴き方がちょっとちがってきます。「海猫(ごめ)が鳴くからニシンが来ると」。この一番の歌い出しは、やがて「あれからニシンはどこへ行ったやら/破れた網は問い刺し網か」に続くんですものね。いやー、みごとな暗喩。それで、沖の「笠戸丸」のトドメ。二番には「朝里」の浜も出てくるし… ある種、完璧。 海猫が空に散った。 「兄さん、ニシンだよ。ニシンが来るよ」 私は兄の肩をゆすって叫んだ。 兄は立ち上がった。 栄治は兄の肩を抱いて叫ぶ。 「来る。ほら、こっちへ向かって来る。こんどこそマーちゃん、おめえのニシンだ!」 銀色の小山がうねりながら打ち寄せてくる。 ニシンの鱗がきらきらと海の中で光る。 また地鳴りだ。 「兄さん、来るよ、こっちに向かって来るよ」 私は恐怖に足がすくんでいた。 「来い! 来い! 来い! 来い!」 兄はさっきの倍の声を出して叫んだ。 ニシンの群は幅百メートルもあろうかという大きな白銀の波となって迫ってきた。来る、来る、まっすぐ来る。物凄い地鳴りだ。まるで地震だ。立っていられない。 (同書より) |